|

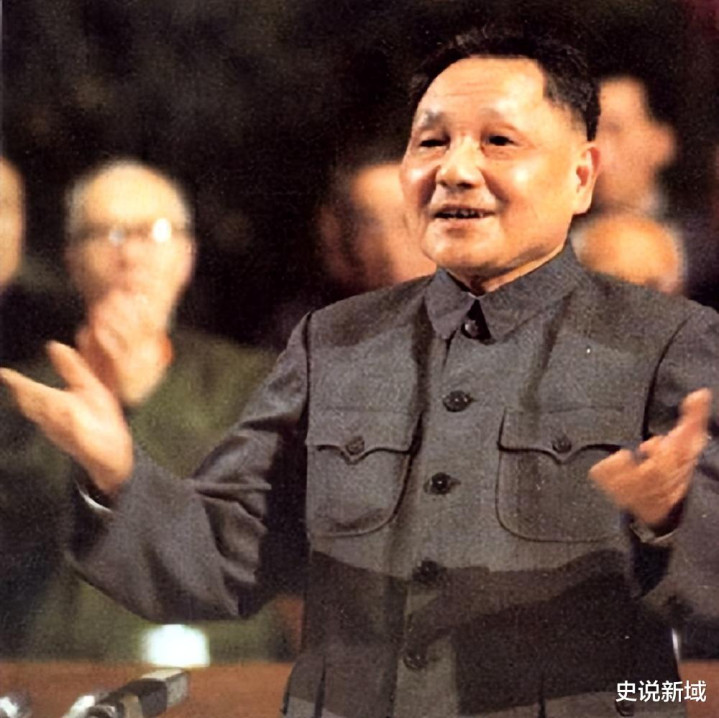

1977年7月,北京京西宾馆的会议室里烟雾缭绕。刚刚复出的邓小平指着墙上的将领名单,对在座的老帅们说:“山头要照顾,但红旗要插遍!” 这句话,为八位副总参谋长的任命定下基调——他们分别来自四大野战军和中央军委,既有井冈山走出的老红军,也有解放战争中的新锐战将,甚至包括一位用“半部电台”奠定我军通信基业的传奇人物。 这场看似寻常的人事安排,实则暗藏着我军历史上最精妙的“平衡术”。

“山头”与大局:邓小平的用人密码 1977年的中国军队,正面临历史性转折。邓小平复出后,首要任务是重塑军队领导层。八位副总参谋长的遴选,既要延续革命传统,又要弥合不同“山头”的隔阂。 杨勇、李达等二野旧部代表刘邓大军的铁血传承;彭绍辉、王尚荣延续一野的西北雄风;迟浩田作为三野最年轻的代表,象征新生代将领的崛起;而四野的伍修权,则维系着东北野战军的战略遗产。 最特殊的当属王诤——这位中央军委的代表,曾是被红军俘虏的国民党报务员。1930年龙冈战役中,他带着半部损坏的电台投诚,却成为我军通信事业的奠基人。毛泽东曾赞誉:“王诤同志是有功的,是我军通信工作的开山鼻祖。”邓小平将其纳入领导层,既是对技术兵种的重视,更彰显“五湖四海”的胸怀。

从俘虏到战神:野战军代表的双面人生 八位将领中,彭绍辉的经历最具戏剧性。他17岁参加平江起义,失去左臂后仍坚持作战,成为红军著名的“独臂将军”。更罕见的是,他先后在红一、红二、红四方面军担任师级以上职务,是唯一横跨三大主力红军的将领。解放战争期间,他率西北野战军7纵队横扫晋北,用“土工作业”战术攻克运城,创下“无炮攻城”的经典战例。 而三野代表迟浩田的晋升之路,则印证了“战火炼真金”的真理。1949年上海战役时,还是副教导员的他带领三人小组奇袭敌军指挥部,俘虏国民党军少将副师长,创下“三人俘千敌”的奇迹。28年后,这位基层军官竟成为八人中职位最高者——中央军委副主席。

平衡的艺术:特殊时期的特殊选择 邓小平的用人智慧,在伍修权的任命上尤为凸显。这位四野出身的将领,曾因在联合国怒斥美国“侵略台湾”名震外交界。1977年让他分管情报外事,既是对其外交才能的认可,更是向国际社会释放军队专业化信号。 而李达的留任更具深意——这位二野“活地图”曾辅佐刘邓大军千里跃进大别山,他的存在,维系着中原野战军的战术传承。 这种平衡并非简单的利益分配。1955年授衔时,四大野战军共有161位开国上将,但至1977年仍在军中担任要职者寥寥。邓小平通过保留各“山头”代表,既安抚了老帅们的情感,又为军队现代化保留了多元化的战略思维。正如叶剑英评价:“这是继承中的革新,稳定中的突破。”

历史的回响:无线电波里的将星传奇 1997年,西安电子科技大学竖立起王诤铜像,基座上镌刻着李先念的题词:“半部电台起家,一生征战为民”。 而迟浩田在回忆录中写道:“邓公当年说‘山头要照顾’,实则是要我们记住:人民军队的山头,永远是人民群众!” 八位副总参谋长的故事,恰似一部缩略的新中国军史:从井冈山的星火,到三大战役的雷霆;从朝鲜战场的铁血,到改革开放的转型。他们的命运交织,印证着一个永恒的真理——真正的“山头”,不是地域派系,而是对党和人民的忠诚。

【参考资料】 《大授衔》(解放军出版社) 《文史博览·军事卷》(湖南人民出版社) 《王诤传》(当代中国出版社) 《邓小平军事生涯》(中央文献出版社) 《中国人民解放军战史》(军事科学出版社) 《开国上将风云录》(中共党史出版社) 《西安电子科技大学校史》(高等教育出版社) 《无线电波里的长征》(人民邮电出版社) |